Was bedeutet informelle Arbeit? Wie viel wert ist Kindeserziehung? Wer bestimmt den Lohn für welche Arbeit? Warum verdienen Frauen schlechter als Männer? Besser selbständig oder angestellt? Gut ausgebildet? Trotz vieler Arbeit kaum genug zum Leben? Vor dem Hintergrund universeller Definitionen von Arbeit und den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen erzählen 11 Personen aus Ouagadougou in Burkina Faso von ihrer Arbeitssituation. Davon ausgehend versteht sich die Ausstellung als Debatte. Sie regt an, über den Sinn und Wert von, sowie über das Recht auf Arbeit zu reflektieren.

Eröffnunungsmatinée

Samstag 3.5. um 10.00 Uhr

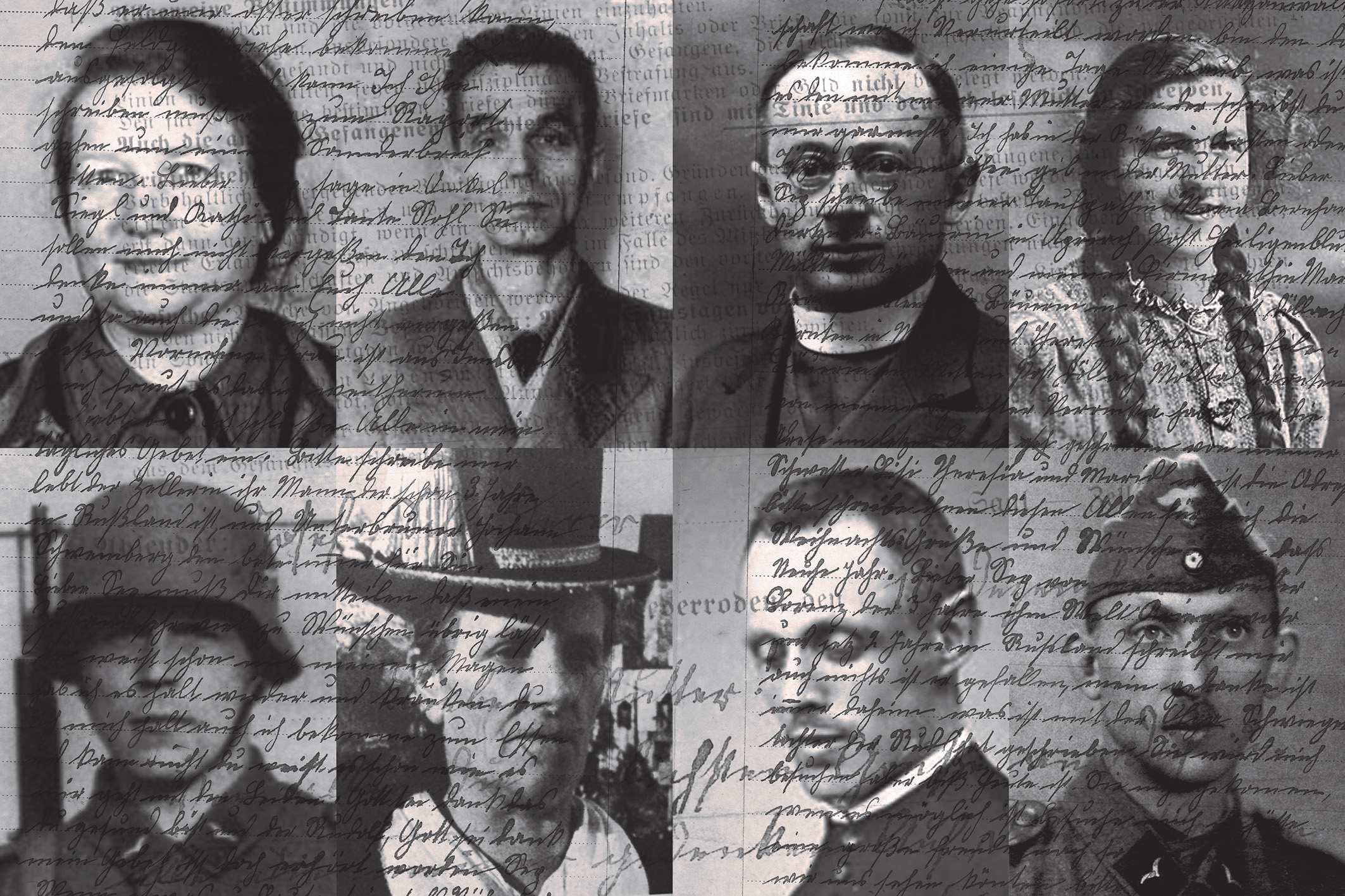

Das Museum Rablhaus zeigt mit seinem mobilen Museumsformat zum Thema „Gesichter der Angst – Geschichten der Hoffnung“, wie Menschen aus Überzeugung – und oft motiviert durch ihren Glauben – Widerstand gegen das NS-Regime leisteten. Das Projekt beleuchtet die Spannungsfelder zwischen Angst/Verfolgung und Mut/Hoffnung, die die Akteur:innen prägten. Persönliche und kollektive Geschichten werden durch Porträts, symbolische Darstellungen und persönliche Objekte greifbar gemacht und veranschaulichen, wie ihre Entschlossenheit zum Widerstand sie trotz existenzieller Bedrohungen getragen hat. Die Ausstellung verdeutlicht zudem die universelle Bedeutung von Zivilcourage in Zeiten der Krise. Die „Gesichter der Angst“ stehen für die Herausforderungen, vor denen die Akteur:innen standen, während die „Geschichten der Hoffnung“ aufzeigen, wie Mut und Glauben zur Inspiration für die Zukunft werden können. So wird die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschlagen, um zu zeigen, dass entschlossenes Handeln auch heute notwendig und möglich ist.

Darfst du mitbestimmen? Kannst du dir Medizin leisten? Hast du einen Feierabend? Mittels historischer Alltagsgegenstände aus Tirol, Südtirol und dem Trentino, wie ein verkohltes Holzstück, eine Wahlurne, ein Wasserklosett oder eine Grenztafel werden im Tiroler Volkskunstmuseum vielfältige Geschichten über soziale Ungleichheiten, Krisenbewältigungen, gesellschaftliche Veränderungen thematisiert. Mit kritischem Blick auf vergangene Lebenswelten sind Besucher:innen eingeladen, sich mit brisanten Fragen der heutigen Gesellschaft auseinanderzusetzen.

Eine Aushandlungssache? Was gerecht ist und wer dies bestimmt, ist mit Macht und sozialer und ethischer Verantwortung verbunden und vor allem mit der Fähigkeit, sich des eigenen Handelns bewusst zu sein und dies auch artikulieren zu können. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass soziale Sicherheit oder Rechtsnormen in Österreich lange keineswegs von einer Gerechtigkeit für ALLE geprägt waren (und immer noch sind). Die Exponate in dieser Ausstellung stammen aus den reichhaltigen Sammlungen verschiedener Museen in Tirol, Südtirol und dem Trentino.

Die Frage nach zufriedenstellendem Wohnraum beschäftigt Öffentlichkeit und Politik wie kaum ein anderes Thema. Das ist aber keineswegs ein aktuelles Phänomen. Deshalb widmet sich diese Ausstellung dem beengten und prekären Wohnen in Innsbruck in den letzten 120 Jahren. Die ab dem Ersten Weltkrieg in verschiedenen Stadtteilen errichteten Baracken wurden lange nachgenutzt. Nachdem sie in den 1960er- und 1970er-Jahren neuen Wohnbauten wichen, verschob sich das prekäre Wohnen in historische und veraltete Bauten in der Stadtmitte.

Heute wohnen nur noch Flüchtlinge im Substandard – aber der überhitzte Wohnungsmarkt schränkt die für Normalsterbliche finanzierbaren Quadratmeter ein. Dabei stellt sich immer auch die Frage nach dem Handeln von Politik und Verwaltung. Das „leistbare Wohnen“ ist längst zum leeren Schlagwort auf Wahlplakaten aller politischen Parteien verkommen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurden beispielsweise die Wohnverhältnisse genau erhoben und systematische Zuweisungen in Privatwohnungen vorgenommen. Heute erhitzt die Einführung einer Leerstandsabgabe die Gemüter.

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und 500 Jahre nach den Bauernkriegen werden im Ötztal rund um die Frage „Wofür lohnt es sich zu kämpfen?“ Aspekte der Zeitgeschichte und ihres Umgangs damit in den Fokus gerückt. Vier Ausstellungen übers Ötztal verteilt, mit den Schwerpunkten „WER WIDERSTAND. Deserteure der Wehrmacht und wer ihnen half“1, „AUS UNSERER MITTER. Die Ötztaler Opfer des nationalsozialistischen Krankenmordes“2, „NS-ZEIT IM ÖTZTAL“3 und „DENKMAL SCHÜTZEN“4 bilden die Ausgangspunkte für eine talweite Aufarbeitung der NS-Geschichte im Ötztal. Die Ausstellungen sind miteinander verbunden durch einen talweiten Audioguide. Alle Angebote sind niederschwellig und kostenfrei besuchbar.

Der Volksaufstand unter Michael Gaismair ist kein Einzelfall einer Auflehnung von Untertanen. Er berührt uns, weil die frühneuzeitliche Revolte gegen die Ungerechtigkeit der adeligen und geistlichen Obrigkeit das Land Tirol erfasste. Schon damals bestimmte ausländisches Kapital das Tiroler Wirtschaftsgeschehen. Dass die vereinte Erhebung von Bauern, Bürgern und Knappen zeitlose Gültigkeit besitzt, dokumentiert das Buch von Viktor Matejka (Wien 1984), welches zum Ausstellungstitel inspirierte. Der wissenschaftliche Ausstellungsteil thematisiert die regionsspezifischen Besonderheiten mit Schwerpunkt Tiroler Oberland und Vinschgau. Weitaus umfassender setzen die ausgestellten Kunstwerke den Widerstand von 1525 in Beziehung zur Gegenwart. Künstler:innen aus Tirol und Südtirol haben sich mit dem bisher weitgehend totgeschwiegenen Michael Gaismair beschäftigt. Die Exponate sind aber vor allem als engagierte, kritische Kunst gegenüber den Missständen der Gegenwart zu verstehen.

Gaismair war selbst nie in Galtür. Im nahen gelegenen Graubünden in der Schweiz hat er aber seine politischen Forderungen für Tirol verfasst. Diese Gegend hatte eine bedeutende Verbindung zu Galtür, da Galtür als erstes von den Rätoromanen aus dem Engadin besiedelt wurde. Die Galtürer Bauern waren ihren Grundherren zinspflichtig und mussten Käsezins entrichten, welcher vom Kloster in Schulz an die Abtei Marienberg abgegeben wurde. Die Wege über die Gebirgspässe der Silvretta von Galtür nach Marienberg sind nur mehr den älteren Generationen der Einheimischen bekannt und werden nicht mehr genutzt. Für die Ausstellung wurden die Wege wieder begangen und es entstand eine eindrucksvolle Video- und Fotodokumentation. Die Ausstellung beschäftigt sich auch mit der Gegenwart und wirft einen Blick in die Zukunft. Welche Abhängigkeiten sind heute noch spürbar? Wer profitiert von wem? Gibt es einen neuen Adel, der von gewissen Abgaben profitiert? Wie geht es den Bauern heute in Galtür?

Der Volksaufstand unter Michael Gaismair ist kein Einzelfall einer Auflehnung von Untertanen. Er berührt uns, weil die frühneuzeitliche Revolte gegen die Ungerechtigkeit der adeligen und geistlichen Obrigkeit das Land Tirol erfasste. Schon damals bestimmte ausländisches Kapital das Tiroler Wirtschaftsgeschehen. Dass die vereinte Erhebung von Bauern, Bürgern und Knappen zeitlose Gültigkeit besitzt, dokumentiert das Buch von Viktor Matejka (Wien 1984), welches zum Ausstellungstitel inspirierte. Der wissenschaftliche Ausstellungsteil thematisiert die regionsspezifischen Besonderheiten mit Schwerpunkt Tiroler Oberland und Vinschgau. Weitaus umfassender setzen die ausgestellten Kunstwerke den Widerstand von 1525 in Beziehung zur Gegenwart. Künstler:innen aus Tirol und Südtirol haben sich mit dem bisher weitgehend totgeschwiegenen Michael Gaismair beschäftigt. Die Exponate sind aber vor allem als engagierte, kritische Kunst gegenüber den Missständen der Gegenwart zu verstehen.

Das 15. und 16. Jahrhundert war eine Zeit des Umbruchs, geprägt von Neuerungen, Veränderungen und Entdeckungen, die das Weltbild der Menschen veränderten. Der Humanismus beeinflusste das Menschenbild, während Erfindungen und Entdeckungen neue Perspektiven eröffneten. Doch es war auch eine Zeit der Katastrophen, Kriege und sozialen Ungleichgewichte zwischen Adel, Klerus und Bauern. 1517 begann mit Martin Luthers Thesen die Reformation. In Tirol führte das soziale Ungleichgewicht zu Konflikten, darunter die Tiroler Bauernaufstände, die 1525 auch das Kloster Marienberg erreichten. Dort forderten Bauern vom Abt Bernhard von Wähingen 2500 Gulden und drohten mit weiteren Angriffen.

Als Ausblick auf die Zukunft planen wir eine Zeitkapsel, die am Ausgang der Ausstellung installiert wird. Besucher:innen können in diese Kapsel ihre Zukunftsprognosen einwerfen. Diese Aktion wird auch in Galtür stattfinden und soll Teil einer Podiumsdiskussion sein.

Der Künstler Laurenz Stockner zeigt neue, aus Kupfer und Stahl geformte Gefäße. Hyle stammt aus dem Griechischen und bezeichnet zunächst das Holz an sich, meint aber in seiner philosophischen Ausweitung das Stoffliche, die Materialität. Aus der Betrachtung der Materialität schafft der künstlerische Zugang neue Interpretationsebenen, zumal der Gebrauchscharakter nicht im Vordergrund steht. Behältnisse gehören zur Grundausrüstung bäuerlicher Kulturen. Ihre archaische, überzeitliche Form verbindet sich mit der langen Tradition der Bebauung des Bodens. Der ausgebildete Schlosser, Gold- und Kunstschmied hat eine besondere Nähe zum Material Kupfer entwickelt, dessen Grundmaterial aus dem Prettauer Bergwerk stammt. Die ästhetisierte Form der künstlerisch geformten Gefäße schließt an eine jahrhunderte- wenn nicht jahrtausendalte Tradition an.

Die Ausstellung strebt eine neue Erzählung der Kulturleistungen des Bauernstandes an. Anhand grundsätzlicher und nachhaltiger Prägungen in Landschaft, Bau und Lebensweise werden derlei Errungenschaften in den Blick genommen. Ergänzt werden diese durch historische, ortsnamenkundliche und ikonografische Überlegungen. Ebenso wird das historische Selbstverständnis des Bauernstandes hinterfragt.

Mit der Ausstellung soll sowohl die Vielzahl von gegensätzlichen und paradoxen Situationen, gesellschaftspolitische Absurditäten, als auch Einflüsse der Lobbys, die derzeit die Landwirtschaft kennzeichnen, kritisch hinterfragt werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Auswirkungen einer ausgeklügelten Hochleistungsmaschinerie, die zur Entfremdung einer naturnahen Wirtschaftsweise führt.

Zentrales Gestaltungselement ist die Übermalung von Printprodukten, die in ihrer ursprünglichen Form ausgedient haben und nunmehr als Spiegel der Vergangenheit dienen und es ermöglichen, die aktuellen Entwicklungen in der Landwirtschaft mit historischen Bezügen zu reflektieren. Die Ausstellung soll durch einen Perspektivenwechsel und einer Durchlässigkeit verschiedener Bildebenen den Charakter eines zum Teil vom Bauerntum bestimmten Landes zeigen.

Die Gruppenausstellung „Earthly Communities“ beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Europa und Abya Yala (vorkolonialer Name für den amerikanischen Kontinent) und nutzt dabei den Südtiroler Kontext als Prisma für diese Betrachtungen. Das interdisziplinäre Programm aus Ausstellung, Film und Performance setzt seinen Schwerpunkt auf ökologische, wirtschaftliche und geopolitische Fragestellungen, die sich um die zentrale Metapher des „in-der-Erde-Grabens“ entfalten. Aus künstlerischer Perspektive wird die Widerstandskraft indigenen landwirtschaftlichen Wissens untersucht und mögliche Ansätze für einen nachhaltigen Umgang mit dem (alpinen) Boden erkundet. Ausgehend von den Tiroler Bauernkriegen von 1525, die für Widerstand gegen Herrschaft und für soziale Gerechtigkeit stehen, erweitern die multimedial arbeitenden Künstler:innen diese Perspektive um die Einbindung nicht-menschlicher Lebensformen, die Teil ökologischer Beziehungen sind.

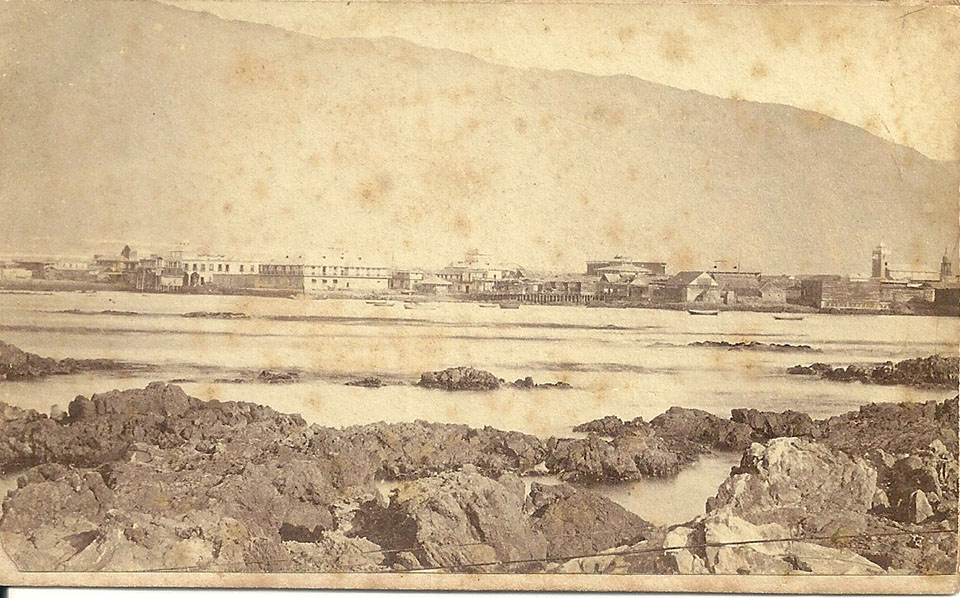

In Hamburg steht das imposante Chilehaus. Henry B. Sloman hat es vor hundert Jahren bauen lassen, finanziert durch seine Gewinne aus dem Salpeterimport aus Chile. Salpeter war im 19. Jahrhundert ein wertvoller Rohstoff. Er wurde für die Herstellung von Sprengstoff und als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt. Dass die Villa Freischütz mit dem Chilehaus eine ähnliche Geschichte teilt, liegt bisher für die Besucher:innen im Verborgenen. 1921 kaufte der aus der Nähe von Göttingen stammende Kunstsammler Franz Fromm die Meraner Villa. Sein Reichtum stammte größtenteils aus dem Vermögen seiner Ehefrau. Luisa Hilliger Y Vernal war als Tochter des Salpetermillionärs Johann Georg Christian Hilliger in Peru geboren worden. So weit, so gut. Wäre da nicht die andere Seite der Geschichte, auf der anderen Seite der Welt. Der Wohlstand der europäischen Salpeterbarone beruhte auf der Ausbeutung meist indigener Wanderarbeiter:innen. Sie lebten und arbeiteten – formell frei – unter sklavenähnlichen Bedingungen. Die Ausstellung bringt beide Geschichten zusammen.

Jede mitspielende Person schlüpft in die Rolle einer in die Bauernaufstände involvierten Person (Michael Gaismair, Peter Passler, Erzherzog Ferdinand I., Fürstbischof Sebastian Sprenz). Im Laufe des Spiels können die Spieler:innen Ressourcen-Karten gewinnen und im Spiel zu ihrem Vorteil einsetzen oder sie können diese bei unvorsichtigem Verhalten auch wieder verlieren. Zufall und Glück spielt dabei neben Einfluss, Zugang zu Ressourcen und guten Strategien eine entscheidende Rolle.

Die Schlagwörter „Widerstand“, „soziale Ungerechtigkeit“ und „Umgang mit Krisen“ verdichten sich in einem für Passeier prägnanten Kapitel: Das Tal war im Zweiten Weltkrieg in Bezug auf Wehrmachtsdeserteure „der prominenteste Faktor Südtirols, sozusagen ein Hotspot“ (Johannes Kramer). Dienen oder desertieren? Verraten oder schweigen? Gehorchen oder widersetzen? Überleben oder sterben? Bestrafen oder verzeihen? Erinnern oder vergessen? Bis heute wird im Tal inhaltlich und emotional unterschiedlich über die „Passeirer Partisanen“ verhandelt. Die Sonderausstellung des MuseumPasseier in den Kellerräumen des Sandwirts versucht anhand von Tonaufnahmen und Illustrationen die Spuren der Vergangenheit offenzulegen.

Der Tiroler Bauernkrieg von 1525 gehört ohne Zweifel zu den einschneidenden Ereignissen der Geschichte unseres Landes. Er hat in besonderer Weise auch mit dem Bergbau zu tun, denn der Anführer der Bauern, Michael Gaismair, stammte aus einer Familie von Bergbauunternehmern aus Sterzing. Michael Gaismair war nicht nur Grubenschreiber in Schwaz, sondern auch selbst Bergbauunternehmer. In seiner Landesordnung geht Gaismair auch deshalb ausführlich auf den Bergbau ein. Der Bergbau war der einzige damalige Wirtschaftssektor, in dem Bauern, Bürgertum und Adel über die Standesgrenzen hinweg gleichberechtigt tätig sein konnten, da einzig das in die Unternehmen eingezahlte Kapital ausschlaggebend war. Dennoch war die Unzufriedenheit der Bauern groß: In den Jahrzehnten vor 1525 hatten die Tiroler Landesfürsten zur Versorgung von Bergwerken und Schmelzhütten massiv in ihre Rechte eingegriffen.

Ein Projekt des Stadt- und Multschermuseums in Zusammenarbeit mit Sterzinger Vereinen

Hohe Mieten, niedrige Löhne, mangelnde Kinderbetreuung, verstopfte Straßen – wir beschweren uns ständig und tun doch meist nichts. Uns geht’s ja gut, sagen wir, passt schon. Warum? Fehlen uns der Mut, die Ideen oder das Wissen, etwas zu verändern.

Inspiriert von Michael Gaismair, der 1525 im Tiroler Bauernkrieg für Gerechtigkeit und Mitbestimmung kämpfte, lädt das Stadt-und Multschermuseum Sterzing im Jahr 2025 Bürger:innen ein, die Grenzen zwischen passivem Unmut und aktivem Handeln zu erkunden. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Sterzinger Vereinen entstehen partizipative Projekte und Workshops, Theaterabende, Konzerte, eine Ausstellung und eine Filmreihe und bieten Sterzinger:innen aller Generationen die Möglichkeit, sich spielerisch und künstlerisch mit Fragen nach Gerechtigkeit und Mitbestimmung zu beschäftigen.

Ausstellung ab 25.07.2025

Im Zentrum der Ausstellung stehen zwei bedeutende Großprojekte: die Errichtung der Festung Franzensfeste in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Bau des Brenner Basistunnels, fast 200 Jahre später. Der Tiroler Fotograf Gregor Sailer setzt sich in seiner künstlerischen Arbeit mit dem monumentalen und kontrovers diskutierten Jahrhundertbauwerk Brenner Basistunnel auseinander. Seine Fotografien zeigen die von Menschen und Maschinen veränderte Landschaft sowie die neu geschaffenen Architekturen. Dabei macht er aber auch auf die wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und nicht zuletzt ökologischen Aspekte aufmerksam, die derlei Eingriffe mit sich bringen. Im Dialog mit den Fotografien Sailers werden vor allem sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Aspekte des 19. Jahrhunderts beleuchtet und insbesondere Fragen zur Herkunft, zur Lebensweise der Bauarbeiter, zur Materialbeschaffung und den Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld behandelt.

Das Landesmuseum Festung Franzensfeste zeigt die Ausstellung „Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum“, die vom Haus der Geschichte Österreich konzipiert wurde.

Was tun mit den Überbleibseln des Nationalsozialismus? Gehören sie in ein Museum? Sollten sie entsorgt werden? Ist es vertretbar, sie am Flohmarkt oder im Internet zu verkaufen? Die Ausstellung „Hitler entsorgen“ fragt nach der gesellschaftlichen Verantwortung im Umgang mit Relikten des Nationalsozialismus und setzt sich damit auseinander, wie diese Dinge das demokratische Bewusstsein in der Gegenwart stärken können.

In der Franzensfeste wird die Ausstellung um eine regionale Perspektive erweitert undwidmet sich Objekten und Geschichten aus Südtirol, das unter dem Einfluss zweier Diktaturen – Faschismus und Nationalsozialismus – stand. Angesichts des globalen Erstarkens nationalistischer, populistischer Strömungen, ist eine kritische Auseinandersetzung mit diesen essenziell.

1525 erschütterten die Bauernkriege Deutschland, die Schweiz und auch Tirol. Die Sonderausstellung möchte diese unruhige, aber faszinierende Zeit an einem Ort sicht- und hörbar machen. Schauplatz ist nicht ein Schlachtfeld, sondern ein zentraler öffentlicher Ort: das Wirtshaus. Es war stets ein wichtiger Treffpunkt aller sozialen Schichten und ein Umschlagplatz von Meinungen und Gerüchten. Der Begleitband zur Ausstellung greift diese Idee in sieben Aufsätzen auf und thematisiert die Ständegesellschaft der damaligen Zeit und die krisenbehaftete Ausgangslage in Tirol, die den Unmut in den ärmeren Schichten der Gesellschaft weckte, ebenso wie die lokalen Ereignisse, welche den Aufstand in Brixen und Neustift auslösten. Er zeigt die Position der Frauen in der Gesellschaft und die Rolle von Flugschriften und Flugblättern auf, taucht in die Atmosphäre der Wirtshäuser ein und beschreibt Wirte und Wirtinnen und all jene, welche ländliche Gaststuben besuchten und in ihnen verkehrten.

Werden Freiheit und Gleichberechtigung von kulturellen oder religiösen Minderheiten durch politische Macht bedroht, ist die Flucht über die Berge in eine sicherere Region oder in die Berge als „natürliches Exil“ ein im Laufe der Geschichte gängiger Ausweg. Dies hat sich in den letzten 500 Jahren bis in das heutige digitale Zeitalter nicht geändert. Die in der Ausstellung durch Bilder und Fotografien gezeigten historischen Fluchtwege von Michael Gaismair und seinem Heer 1525/26 wie aktuelleren Fluchtrouten aus dem 20./21. Jahrhundert werden geographisch quasi westlich und östlich von Bruneck auf zwei Präsentationsorte aufgeteilt: im LUMEN. Museum für Bergfotografie am Kronplatz geht es um Graubünden/ Gadertal/ Padua bzw. Karwendel/ Pyrenäen/ Westalpen, auf Burg Heinfels um Zillertal/ Salzburg/ Osttirol bzw. Krimmler Tauern/ Strandzha Gebirge/ Kurdistan.

Werden Freiheit und Gleichberechtigung von kulturellen oder religiösen Minderheiten durch politische Macht bedroht, ist die Flucht über die Berge in eine sicherere Region oder in die Berge als „natürliches Exil“ ein im Laufe der Geschichte gängiger Ausweg. Dies hat sich in den letzten 500 Jahren bis in das heutige digitale Zeitalter nicht geändert. Die in der Ausstellung durch Bilder und Fotografien gezeigten historischen Fluchtwege von Michael Gaismair und seinem Heer 1525/26 wie aktuelleren Fluchtrouten aus dem 20./21. Jahrhundert werden geographisch quasi westlich und östlich von Bruneck auf zwei Präsentationsorte aufgeteilt: im LUMEN. Museum für Bergfotografie am Kronplatz geht es um Graubünden/ Gadertal/ Padua bzw. Karwendel/ Pyrenäen/ Westalpen, auf Burg Heinfels um Zillertal/ Salzburg/ Osttirol bzw. Krimmler Tauern/ Strandzha Gebirge/ Kurdistan.

Das Kloster Neustift war einer der zentralen Schauplätze des Aufstands von 1525, bei dem Tausende Tiroler Bauern und Stadtbewohner gegen die hohen Abgaben an die kirchliche Grundherrschaft und andere Missstände protestierten. Mitte Mai 1525 wurde das Kloster mehrere Tage lang von den Aufständischen geplündert. Der in Neustift zum Bauernführer gewählte Michael Gaismair trug hier einen ersten Forderungskatalog zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Verhältnisse vor. In der Ausstellung in der Neustifter Engelsburg werden die Ereignisse von 1525 anhand von Schautafeln, Installationen und Videostationen erzählt. In einer ergänzenden Sektion im Stiftsmuseum werden darüber hinaus die Herausforderungen thematisiert, mit denen Landwirtschaftstreibende – darunter das Kloster Neustift selbst – in der Gegenwart konfrontiert sind.

Die Ausstellung zeigt den „Bauernkrieg“ und die sozialpolitische Situation in der Zeit um 1500 am zentralen Ort des Geschehens; der Hofburg Brixen. Der Krieg selbst hatte multiple Ursachen, die anhand von Urkunden und Akten aber auch durch Erklärungen und historische Objekte beleuchtet werden. Es geht darum, die Komplexität geschichtlicher Ereignisse bewusst zu machen und die bisher im Zusammenhang mit dem Bauernkrieg weniger gesehene Aspekte ins Licht zu rücken.

Um die Komplexität und Kontinuität der damaligen Epoche zu veranschaulichen und den Umgang und die Bewältigung von Krisen nicht nur aus historischer Perspektive zu betrachten, wird ab September 2025 ein zweiter Teil der Ausstellung zeitgenössische Positionen der beiden Künstler Johannes und Robert Bosisio präsentieren, die sich unter Berücksichtigung zeitgeschichtlicher Ereignisse mit denselben Themen beschäftigen.

Die fast 500-jährige Geschichte der im 16. Jahrhundert aus Tirol vertriebenen Hutterer ist die einer Minderheit, die aufgrund ihrer religiösen Ideen und ihrer Gemeinschaftsorganisation ausgegrenzt und verfolgt wurde. Im Mittelpunkt stehen aber auch Pluralität und Offenheit für fremde Ideen. Die Lehre der Täufer fand in Tirol großen Zulauf, wie auch in Klausen. Einer der bedeutendsten Prediger und Glaubensführer der Hutterer, Peter Walpot, war ein gebürtiger Klausner. Andererseits waren die Hutterer einer erbarmungslosen Verfolgung ausgesetzt, wie ebenfalls prominente Beispiele aus Klausen zeigen. Jakob Huter, bei St. Lorenzen geboren, übernahm früh die Leitung der Täufer in Tirol und organisierte das Gemeindeleben. Im 16. Jahrhundert zogen die Täufer in das tolerante Mähren. Es begann eine Zeit der Prosperität. Ab dem 17. Jahrhundert mussten sie weiterziehen, bis sie schließlich nach Nordamerika gelangten. Hier konnten sie, trotz einiger Krisen, ihren Glauben und ein gut funktionierendes Gemeinwesen bis heute erhalten.

Die Ausstellung „Die Hutterer. Eine Spurensuche in Klausen“ wird von einer parallelen Sonderausstellung begleitet, die ebenfalls in den Räumen des Museums Klausen stattfindet. Es handelt sich um eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst von Künstlern aus unserer Region, die der UNIKA-Gruppe angehören. Ihre Werke, hauptsächlich Gemälde und Skulpturen, haben einen gemeinsamen Nenner: den Frieden. PESC ist der Titel auf Ladinisch und bedeutet Friede, Peace.

Das Gemeinschaftsprojekt des Museumsverbands Südtirol präsentiert in zwölf Mitgliedsmuseen Objekte zum Thema „soziale Gerechtigkeit“. Die Objekte sind vielfältig und besonders – wie die Museen, zu denen sie gehören. Sie stammen aus unterschiedlichen Zeiten, erzählen Geschichten von Ausgrenzung, Ungerechtigkeit, Armut – aber auch von neuen Chancen, von Aufstieg und Solidarität sowie von der Kraft der Selbsthilfe und der kleinen Schritte. Sie reichen vom Kondomautomaten über die Bergsteigerhose für Frauen oder das Taufkleid von Luis Lintner bis hin zu geschnitzten Bettlerfiguren. Die Objekte gehen einen Teil des Jahres auf „Wanderschaft“ in ein anderes Museum und werden in verschiedenen Drucksorten präsentiert.

Das Projekt des Palazzo der Magnifica Comunità zielt darauf ab, die Bürger der Euregio für die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Überlegungen zu sensibilisieren, die die Klimakrise im Gebiet des Val di Fiemme ausgelöst hat; einer Gegend, die zu mehr als 60% aus Wäldern besteht und von einer Gemeinschaft verwaltet wird, deren Wohlbefinden großteils von dieser Ressource abhängt. Auf Grundlage von Archivdokumenten, forstwirtschaftlichen Planungsstudien und Erfahrungen im Bereich der Landschaftspflege soll über die Möglichkeit des Umdenkens und der Organisation zur Erhaltung der Integrität und des Reichtums unseres Naturraums berichtet werden. Eine in Cavalese eingerichtete thematische Ausstellung und ein Podcast-Kanal sollen über die Arbeit der Fleimstaler Talgemeinschaft und der hiesigen Debatte in Bezug auf die Auswirkungen des Vaia Sturms berichten. Das Angebot wird durch einige Führungen zur Landschaftserziehung, eine Reihe von Ausflügen, Vorträgen und die Vorführung eines thematischen Dokumentarfilms ergänzt.

Das Ethnografische Museum San Michele Trentino – METS hat eine eingehende Studie über die Rolle bestimmter Naturkatastrophen und Unglücke im komplexen Transformationsprozess der betroffenen Gemeinden durchgeführt. Das Projekt „El an de la brentana“ umfasst eine Befragung von Personen, die anhand von Interviews persönliche Erfahrungsberichte zu katastrophalen und verheerenden Ereignissen – sowohl natürlichen als auch von Menschen verursachten – sammelten. Die untersuchten Ereignisse sind: die Brentana von 1966 (Überschwemmung, Überlauf usw.) in Strigno, der Erdrutsch von Zambana Vecchia ab dem 7. August 1955, die verheerenden Ereignisse in Ischiazza während des Hochwassers von 1966, die Katastrophe von Stava am 19. Juli 1985 und der Erdrutsch von Dimaro zwischen dem 29. und 30. November 2018 während des Sturms Vaia. Das Ergebnis die Studie sind sieben Podcasts, die ab dem 10. Oktober 2025 auf der Website des Museums verfügbar und anhörbar sein werden.

Zum Fundus des Trienter Diözesanmuseums gehört ein vom Arzt und Literaten Girolamo Brezio Stellimauro in Auftrag gegebenes Altarbild von Francesco Verla. Stellimauro zählte zu den herausragendsten Mitgliedern des fürstbischöflichen Hofes in Trient. Sein Werk Historia belli rustici contra civitatem tridentinam gesti beschreibt den Bauernaufstand von 1525, der das Fürstbistum Trient erschütterte und die Macht des Bischofs ernsthaft bedrohte. Verlas Altarbild dient als Ausgangspunkt für eine interdisziplinäre Ausstellung zu Themen rund um den Bauernaufstand. Exponate unterschiedlichster Art – von Waffen und Rüstungen über Drucke und Urkunden bis zu Malerei und Kunsthandwerk – zeichnen den Hergang des Aufstandes nach. Beleuchtet werden die historischen, kulturellen und religiösen Aspekte, die zum Aufstand führten, und die Reaktion der verschiedenen sozialen Schichten. Weitere Themen sind der „mediale“ Umgang der Trentiner-Tiroler Oberschicht und der Aufständischen mit den Informationen zur Erhebung sowie die grausame Unterdrückung durch die Obrigkeit.

Technik, Forschergeist, Empirismus, Übung und handwerkliche Fertigkeit bilden den Inhalt einer Entdeckungsreise rund um die Frage, wie der Mensch des vortechnischen Zeitalters an ie Herausforderungen des Alltags heranging (vom Wissen über das Überleben zum Wohlstand). Die Ausstellung verdeutlicht die Ambivalenz der Technik, die einerseits Voraussetzung für die Emanzipation der Massen ist und andererseits Fremdbestimmung ermöglicht.

Die aktuelle Klimakrise verändert die Flora und die Landschaft weiter Teile der Euregio tiefgreifend. Hinzu kommt menschliches Handeln. Ziel des Projekts ist es, die landschaftlichen Veränderungen und die veränderte Bodennutzung und deren Auswirkungen auf spontan wachsende und heimische Gefäßpflanzen sowie auf Neobiota zu erforschen. Über ein Aktionsprogramm werden die Ergebnisse der Untersuchung nicht nur der Fachwelt, sondern einem breiten Publikum vorgestellt.

Zum Programm zählen die Produktion eines originalen Kurzfilms sowie Filmabende unter Beteiligung von Fachleuten in Rovereto, Bozen und im Dolomitengebiet, Vorträge in Innsbruck sowie Informationsveranstaltungen und Workshops für Schülerinnen und Schüler. Ein eigener Schwerpunkt, für den die Talgemeinschaft des Fleimstales verantwortlich zeichnet, ist dem Wald gewidmet. Er umfasst eine Ausstellung, einen Podcast und mehrere Publikumsveranstaltungen (Projekt 25).

Zu den Sammlungen der Museen in Tirol, Südtirol und Trentino gehört ein wichtiger Grundstock an Materialien aus der italienischen Kolonialzeit in Äthiopien, Somalia, Eritrea und Libyen. Wie die Verwahrung und Aufwertung kolonialen Sammlungsgutes zu erfolgen hat, ist Gegenstand einer Debatte, die in anderen europäischen Staaten weiter fortgeschritten ist als in Italien. Das Projekt hat sich vorgenommen, die Kolonialgüter in den Sammlungen der Europaregion zu erfassen und auf der Grundlage dieser Bestandsaufnahme eine Phase der Untersuchung und der Auseinandersetzung einzuleiten. Ziel ist es, den Blick auf das koloniale Sammlungsgut umzukehren und es zu dekolonialisieren. Dies soll gelingen, indem neue Blickwinkel miteinbezogen und kulturelle, sprachliche und Geschlechtskategorien überwunden werden.

Das Projekt umfasst Fortbildungsveranstaltungen, die Gestaltung einer temporären Ausstellung und die Produktion eines Katalogs der in der Region vorhandenen Kolonialsammlungen.

Ausgehend von den Beweggründen der Bauernkriege 1525 dokumentiert das Projekt die Verzweiflung und die Hoffnung einiger Völker rund um den Globus, die aufgrund von Grenzstreitigkeiten, Besitzkonflikten, Armut oder Aberkennung von Grundrechten Kriegen ausgesetzt sind. Schauplatz dieser Kriege sind vor allem Grenzregionen oder Landstriche, in denen ein Kampf um Grundrechte stattfindet. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner streben nach einer Zukunft, in der starre Identitätsmuster überwunden werden und sich Erfahrungen, Ideen und Sprachen vermischen. Diese Völker suchen mittels einer neuen Auffassung von „Grenze“ nach Frieden und nach Möglichkeiten, die Leiden des Krieges zu überwinden. Das Projekt bedient sich unterschiedlicher Vermittlungstechniken (Fotoausstellung, Führungen, Videoprojektionen, künstlerische Performances). Geographische Bezugspunkte sind die Befestigungsanlagen der Donaumonarchie am Monte Brione entlang des Friedensweges, der die Grenze zwischen Österreich-Ungarn und dem Königreich Italien während des Ersten Weltkriegs markiert.