Cosa significa lavoro informale? Quanto vale l’educazione dei figli? Chi stabilisce il salario per quale lavoro? Perché le donne guadagnano meno degli uomini? È meglio essere lavoratori autonomi o dipendenti? Con un buon livello di istruzione? Basta a malapena per vivere nonostante il molto lavoro? Sullo sfondo delle definizioni universali di lavoro e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 11 persone di Ouagadougou in Burkina Faso raccontano la loro situazione lavorativa. Su questa base, la mostra vuole essere un dibattito. Incoraggia le persone a riflettere sul significato e sul valore del lavoro e del diritto al lavoro.

Matinée di apertura

Sabato 3 maggio alle ore 10.00

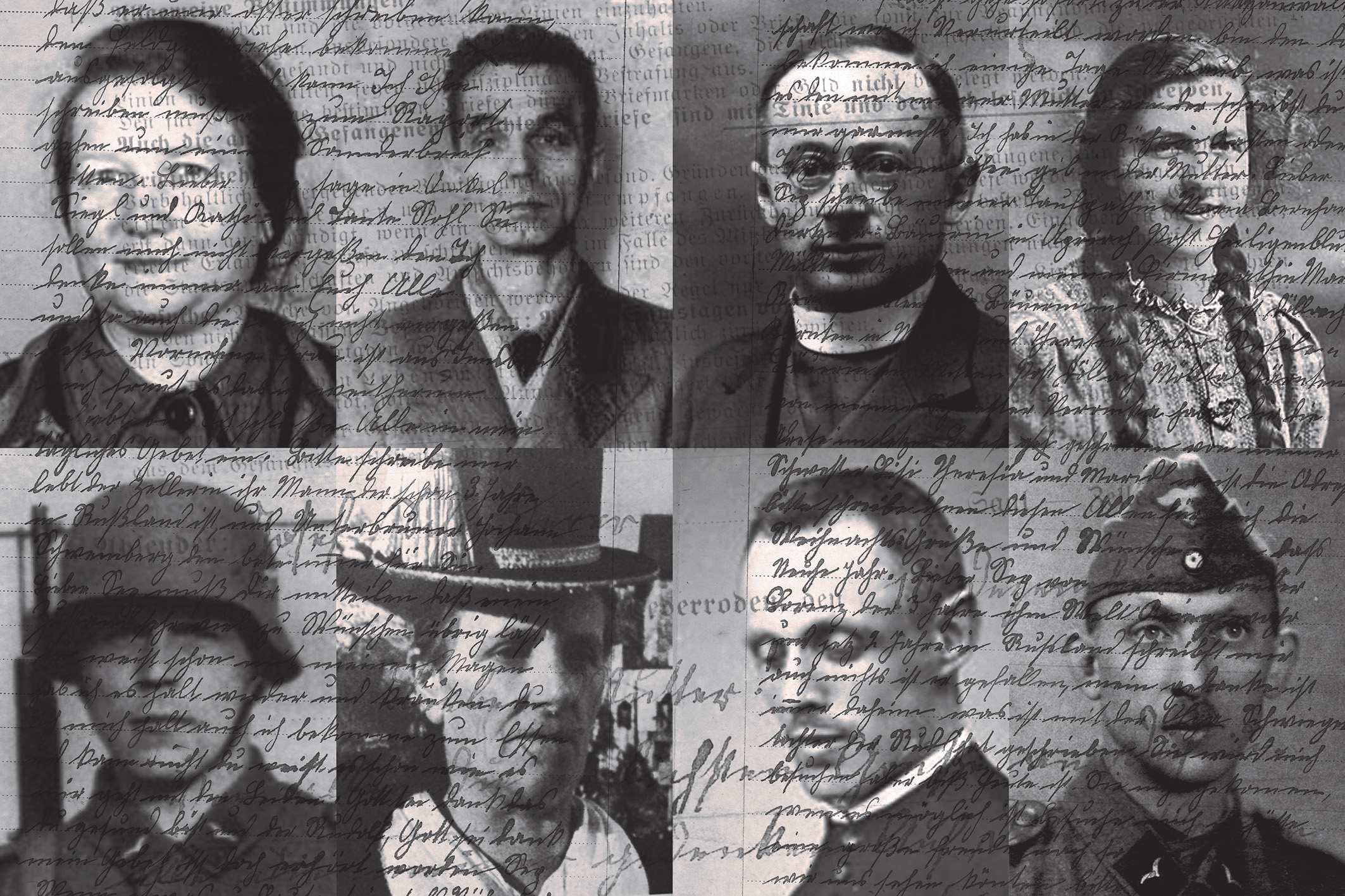

Attraverso il format del museo mobile, il progetto “I volti della paura – storie di speranza” racconta la resistenza al regime nazista opposta da persone motivate dalle proprie convinzioni, molto spesso legate alla fede. Il progetto punta i riflettori sui conflitti interiori tra stati d’animo dovuti a paura/persecuzione da un lato e coraggio/speranza dall’altro che segnarono i protagonisti e le protagoniste. Ritratti, rappresentazioni simboliche e oggetti personali rendono palpabili la storia collettiva e le storie individuali delle persone coinvolte, evidenziando come la determinazione alla resistenza le abbia sostenute nonostante le minacce esistenziali a cui andavano incontro. La mostra fa luce sull’importanza universale del coraggio civile in tempi di crisi. Mentre i “volti della paura” sono la metafora delle sfide che i protagonisti e le protagoniste dovettero affrontare, le “storie di speranza” evidenziano come coraggio e fede possano essere fonte di ispirazione per il futuro. La mostra getta un ponte tra passato e presente per affermare che l’agire in modo determinato è ancora oggi necessario e possibile.

3

Tiroler Volkskunstmuseum; tiMus – Tiroler Museumsverband

06.06.2025–15.03.2026

Innsbruck

inGIUSTO?

Hai voce in capitolo? Puoi permetterti le cure mediche? Hai una serata libera? Il Museo di arte popolare del Tirolo presenta oggetti storici di uso quotidiano, come ad esempio un pezzo di legno carbonizzato, un’urna elettorale, un water con lo sciacquone o una targa di confine, che richiamano una varietà di storie su ingiustizie sociali, sul superamento delle situazioni di crisi e sui mutamenti sociali. Lo sguardo critico sui mondi di vita del passato invita il pubblico a confrontarsi con le questioni scottanti della società moderna. È questione di negoziazione? Quando ci si interroga su cosa sia la giustizia e a chi spetti stabilirlo, entrano in gioco il potere, la responsabilità sociale ed etica ma soprattutto la capacità di prendere coscienza delle proprie azioni e di esprimersi su tale consapevolezza. Uno sguardo alla società rivela che, in Austria, la previdenza sociale o le norme di legge per lunghi anni non sono state (e continuano a non essere) improntate a un principio di giustizia per TUTTI. Gli oggetti esposti nella mostra provengono dalle ricche collezioni di vari musei del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino.

La questione abitativa è oggi tra i temi più dibattuti dalla società civile e dalla politica. In realtà, non si tratta di un fenomeno nuovo, come testimonia questa mostra dedicata a 120 anni di abitazioni sottodimensionate e alloggi precari a Innsbruck. Le baracche costruite a partire dalla Prima guerra mondiale in vari quartieri della città continuarono ad essere abitate ben oltre la fine del conflitto. Quando negli anni Sessanta e Settanta furono abbattute per fare posto a moderni palazzi residenziali, il problema della precarietà abitativa si spostò nei malridotti edifici storici del centro. Oggi come oggi, solo le famiglie dei migranti sono costrette a vivere in alloggi che non soddisfano i più comuni standard abitativi. Tuttavia, il surriscaldamento del mercato immobiliare ha ristretto notevolmente anche lo spazio abitativo che si più permettere l’uomo medio. Come si muovono la politica e la pubblica amministrazione di fronte all’emergenza abitativa? L’edilizia a prezzi accessibili è sulla bocca di tutti i partiti, ma ormai non si tratta di altro che uno slogan da manifesto elettorale. Dopo la Seconda guerra mondale, le condizioni abitative erano monitorate con attenzione e si faceva sistematicamente ricorso all’assegnazione di appartamenti privati. Oggi, invece, fa perfino discutere l’idea di una tassa sugli alloggi sfitti.

80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale e 500 anni dopo la guerra dei contadini, nella valle di Ötz si tematizzano vari aspetti della storia contemporanea e l’approccio ad essi, a partire dall’interrogativo per che cosa valga la pena di lottare. Quattro le mostre allestite in diversi punti della valle: “WER WIDERSTAND. I disertori della Wehrmacht nella Ötztal e chi li ha aiutati”1, “AUS UNSERER MITTE. Le vittime della Ötztal dell’assassinio nazionalsocialista dei malati”2, “NS-ZEIT IM ÖTZTAL”3 e “DENKMAL SCHÜTZEN”4. Attraverso le quattro esposizioni, collegate tra loro da un’audioguida, si intende promuovere in tutta la valle un confronto con il passato nazista da parte della popolazione. I contenuti sono di facile accesso, l’entrata è gratuita.

La rivolta popolare capeggiata da Michael Gaismair non è l’unico esempio di sollevazione delle classi subalterne. Quella ribellione della prima età moderna diretta contro le ingiustizie perpetrate dal potere aristocratico e dalle autorità ecclesiali ci tocca da vicino in quanto investì tutto il Tirolo. Già allora l’economia tirolese era controllata da capitali esteri. Il valore senza tempo dell’insurrezione che unì sotto un’unica bandiera contadini, borghesia e minatori è testimoniato dal libro di Viktor Mateijka (Vienna, 1984) da cui la mostra trae ispirazione. La parte scientifica dell’esposizione tratta le peculiarità regionali e in particolar modo l’area del Tiroler Oberland e della val Venosta. Decisamente più ampio è il perimetro delle relazioni che le opere d’arte esposte stabiliscono col presente: artisti e artiste tirolesi e altoatesini vi si confrontano con la figura di Michael Gaismair, fin qui rimasta in larga misura ignorata. Le opere sono da intendersi in primo luogo come arte impegnata e critica di fronte ai mali del presente.

Gaismair non si recò mai a Galtür, ma formulò le sue istanze politiche per il Tirolo a poca distanza, nel cantone svizzero dei Grigioni. Quella zona aveva un legame significativo con Galtür perché fu proprio Galtür il primo luogo in cui si stabilirono i Retoromanci provenienti dall’Engadina. I contadini di Galtür dovevano pagare la decima ai padroni dei terreni e corrispondevano anche la decima sul formaggio, che il convento di Scuol versava all’abbazia di Marienberg. Per la mostra sono stati ripercorsi i sentieri dei passi del Sivretta tra Galtür e Marienberg che solo gli anziani di quei luoghi ricordano e sui quali ormai nessuno si incammina più. Ne è nata una coinvolgente documentazione video e fotografica. La mostra affronta anche il presente di Galtür e getta uno sguardo nel futuro. Quali rapporti di dipendenza si sono conservati fino ai giorni nostri? Chi trae profitto da chi? Esiste una nuova aristocrazia che si avvantaggia di certi tributi? Come stanno, oggi, i contadini di Galtür?

La rivolta popolare capeggiata da Michael Gaismair non è l’unico esempio di sollevazione delle classi subalterne. Quella ribellione della prima età moderna diretta contro le ingiustizie perpetrate dal potere aristocratico e dalle autorità ecclesiali ci tocca da vicino in quanto investì tutto il Tirolo. Già allora l’economia tirolese era controllata da capitali esteri. Il valore senza tempo dell’insurrezione che unì sotto un’unica bandiera contadini, borghesia e minatori è testimoniato dal libro di Viktor Mateijka (Vienna, 1984) da cui la mostra trae ispirazione. La parte scientifica dell’esposizione tratta le peculiarità regionali e in particolar modo l’area del Tiroler Oberland e della val Venosta. Decisamente più ampio è il perimetro delle relazioni che le opere d’arte esposte stabiliscono col presente: artisti e artiste tirolesi e altoatesini vi si confrontano con la figura di Michael Gaismair, fin qui rimasta in larga misura ignorata. Le opere sono da intendersi in primo luogo come arte impegnata e critica di fronte ai mali del presente.

Il Quattrocento e il Cinquecento videro molte trasformazioni innescate da innovazioni, cambiamenti e scoperte che mutarono la visione del mondo. Se l’Umanesimo condizionò la concezione dell’uomo, numerose invenzioni e scoperte aprirono nuove prospettive alle menti. Ma fu anche un’epoca di catastrofi, guerre e squilibri sociali tra aristocrazia, clero e contadini. Nel 1517 Martin Lutero dette avvio alla Riforma con le sue Tesi. In Tirolo, la sperequazione sociale causò conflitti come la rivolta dei contadini, che nel 1525 investì anche l’abbazia di Marienberg: i contadini pretesero 2500 fiorini dall’abate Bernhard von Währingen minacciando nuove aggressioni.

Una capsula del tempo posta all’uscita dalla mostra permette di gettare uno sguardo nel futuro dell’umanità. I visitatori e le visitatrici sono invitati a lasciare nella capsula il loro pronostico personale. La stessa iniziativa è proposta a Galtür. Sull’argomento è previsto un dibattito pubblico che si svolgerà o a Marienberg o a Galtür.

L’artista Laurenz Stockner presenta nuovi recipienti lavorati in rame o accaio. Hyle è un termine del greco antico che nel suo significato originario indicava il legno ma acquisì l’accezione di sostanza, materialità in filosofia. Attraverso la contemplazione della materialità l’artista crea nuovi piani interpretativi, facendo passare in second’ordine l’aspetto dell’utilità pratica. I recipienti fanno parte dell’armamentario di base delle culture contadine. Le loro forme arcaiche, sovratemporali sono legate alla lunga tradizione della coltivazione della terra. Stockner, che ha imparato i mestieri di fabbro, orefice e artigiano del ferro battuto, ha sviluppato un rapporto speciale col rame, metallo estratto nella miniera di Predoi. La forma estetizzata dei contenitori si rifà a una tradizione secolare se non millenaria.

La mostra si propone una rilettura delle conquiste culturali del ceto contadino considerandole sulla base delle influenze fondamentali e durature che gli agricoltori esercitarono sul paesaggio, sul modo di costruire e sui regimi di vita. L’indagine è integrata da considerazioni storiche, toponomastiche e iconografiche. Inoltre, la mostra sottopone a un esame critico l’immagine di sé della classe contadina nella storia.

La mostra sottopone a un esame critico una serie di situazioni contrastanti e paradossali e le assurdità sociopolitiche che caratterizzano oggi l’agricoltura nonché i condizionamenti che essa subisce da parte delle lobby. L’accento è posto sugli effetti prodotti dai sofisticati meccanismi fortemente orientati al rendimento che snaturano i sistemi di coltivazione genuini. L’elemento grafico ricorrente è la sovrapittura di vecchie stampe che hanno fatto il loro tempo. Così modificate, le immagini fanno da specchio del passato e forniscono i riferimenti storici per una riflessione sugli attuali sviluppi nell’agricoltura. Attraverso il cambio di prospettiva e la sovrapposizione trasparente di diversi livelli grafici, la mostra mette in luce il carattere di una terra in parte dominata dalla cultura contadina.

La mostra collettiva “Earthly Communities” fa luce sui complessi legami tra Europa e Abya Yala (ovvero le Americhe lette in chiave decoloniale), osservati attraverso il prisma del contesto altoatesino. Mediante un programma interdisciplinare che comprende mostre, film e performance artistiche, si esplorano questioni ecologiche, economiche e geopolitiche a partire dalla metafora dello “scavare nella terra”. La resilienza delle conoscenze agricole autoctone è analizzata in prospettiva artistica al fine di individuare possibili forme di relazione sostenibile con la terra (alpina). Ispirandosi alle rivolte contadine del 1525, che furono espressione della resistenza all’autorità e della lotta sociale per la giustizia, le artiste e gli artisti coinvolti arricchiscono tale prospettiva in chiave multimediale con forme di vita non umane che fanno parte anch’esse delle relazioni ecologiche.

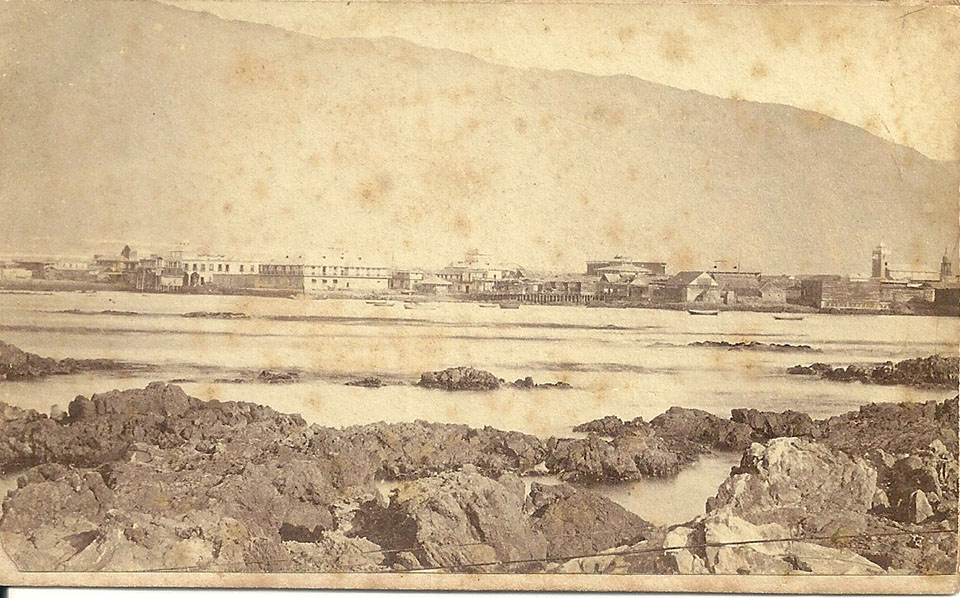

Ad Amburgo sorge l’imponente Chilehaus, un palazzo che Henry B. Sloman fece costruire un secolo fa finanziandolo con i proventi del commercio di salnitro cileno. Nell’Ottocento il salnitro era una materia prima preziosa usata per la produzione di esplosivi e come fertilizzante agricolo. Villa Freischütz ha una storia analoga a quella della Chilehaus. La residenza meranese fu acquistata nel 1921 dal collezionista d’arte Franz Fromm. Originario della zona di Gottinga, Fromm doveva la sua vita agiata al patrimonio della moglie Luisa Hilliger Y Vernal, figlia nata in Peru del milionario Johann Georg Christian Hilliger, che aveva fatto fortuna con il commercio di salnitro. E fin qui, tutto chiaro, se non fosse che la storia ha un risvolto che riguarda l’altro capo del mondo. Le fortune dei baroni del salnitro europei si basavano infatti sullo sfruttamento dei lavoratori migranti, in maggior parte indigeni. Formalmente liberi, gli operai vivevano e lavoravano in condizioni di simil-schiavitù. La mostra è intesa come punto di raccordo fra le due facce della storia.

Ogni giocatore o giocatrice sceglie il ruolo di uno dei protagonisti delle rivolte contadine (Michael Gaismair, Peter Passler, l’arciduca Ferdinando I, il principe-vescovo Sebastian Sprenz). Nel corso della partita, i giocatori potranno vincere carte-risorsa che potranno impiegare a proprio vantaggio oppure perdere per imprudenza. L’andamento del gioco dipenderà dal caso e dalla fortuna così come dal potere di influenza, dalla disponibilità di risorse e dalle strategie adottate da parte di ciascun giocatore.

I concetti di resistenza, ingiustizia sociale e gestione delle crisi si addensano in un capitolo particolarmente significativo della storia della val Passiria. Durante la Seconda guerra mondiale, la Passiria fu l’area dell’Alto Adige in cui si concentrò il maggior numero di defezioni dalla Wehrmacht, tanto che fu definita “per così dire una fucina” di disertori (Johannes Kramer). Servire o disertare? Tradire o tacere? Obbedire o ribellarsi? Sopravvivere o morire? Punire o perdonare? Ricordare o dimenticare? Ancora oggi, in valle, i “partigiani della Passiria” suscitano giudizi ed emozioni contrastanti. Allestita nelle cantine del Sandwirt, la mostra temporanea del MuseoPassiria si serve di registrazioni audio e illustrazioni per portare alla luce le tracce del passato.

La rivolta contadina del 1525 in Tirolo è senza dubbio uno degli eventi più incisivi della storia del nostro territorio. Un nesso particolare la lega all’industria mineraria, visto che il leader dei ceti popolari Michael Gaismair proveniva da una famiglia di imprenditori minerari di Vipiteno. Gaismair stesso non solo lavorava come scrivano nelle miniere di Schwaz ma era anch’egli un imprenditore del settore. Anche per questo motivo, nei suoi statuti affrontò in modo dettagliato la disciplina dell’attività mineraria. All’epoca, si trattava dell’unico settore economico in cui contadini, borghesi e nobili operavano su un piano di parità nonostante appartenessero a classi sociali diverse. Infatti, l’unico criterio era il capitale versato nelle imprese. Ciò nonostante, tra i contadini regnava lo scontento: nei decenni che precedettero l’insurrezione del 1525, i principi del Tirolo avevano pesantemente ridimensionato i diritti delle classi popolari per garantire l’approvvigionamento delle miniere e delle fonderie.

Un progetto del Museo civico e Multscher in collaborazione con le associazioni di Vipiteno

Affitti alti, salari bassi, assistenza all’infanzia insufficiente, strade intasate: ci lamentiamo in continuazione, ma il più delle volte non passiamo all’azione. In fin dei conti, ci diciamo, ce la passiamo bene, è tutto a posto. Perché? Ci mancano il coraggio, le idee o le conoscenze per cambiare le cose?

Prendendo spunto dalla lotta di Michael Gaismair che nella guerra dei contadini del 1525 lottò per giustizia e partecipazione, il Museo civico e Multscher di Vipiteno invita la cittadinanza a esplorare i confini tra malcontento passivo e attivismo. In collaborazione con numerose associazioni di Vipiteno, il museo dà vita a progetti partecipativi e laboratori, serate di teatro, concerti, una mostra e una rassegna di cinema, offrendo ai vipitenesi di ogni età l’opportunità di confrontarsi attraverso il gioco e l’arte con questioni inerenti alla giustizia e alla partecipazione.

Mostra dal 25.07.2025

La mostra è incentrata su due grandi progetti: la costruzione del Forte di Fortezza nella prima metà del XIX secolo e la costruzione della galleria di base del Brennero quasi 200 anni dopo. Nel suo lavoro artistico, il fotografo tirolese Gregor Sailer esplora il monumentale e controverso progetto di costruzione del nostro secolo, la Galleria di base del Brennero. Le sue fotografie mostrano il paesaggio modificato dalle persone e dalle macchine e la nuova architettura. Egli vuole anche richiamare l’attenzione sugli aspetti economici, politici, sociali e, non da ultimo, ecologici che tali interventi comportano nella natura. In dialogo con le fotografie di Sailer, la mostra fa luce su aspetti della storia sociale ed economica del XIX secolo, in particolare su questioni legate all’origine, allo stile di vita dei lavoratori, all’approvvigionamento dei materiali e agli effetti sull’ambiente circostante.

Il Museo Provinciale Forte di Fortezza presenta la mostra “Smaltire Hitler. Dalla cantina al museo”, ideata dalla Casa della Storia Austriaca.

Cosa fare con i resti del nazionalsocialismo? Devono essere conservati in un museo? Devono essere smaltiti? È giustificabile venderli nei mercatini delle pulci o su Internet? La mostra “Smaltire Hitler” si interroga sulla responsabilità sociale nel trattare le reliquie del nazionalsocialismo e analizza come questi oggetti possano rafforzare la consapevolezza democratica nel presente.

Alla Fortezza, la mostra è stata ampliata per includere una prospettiva regionale ed è dedicata a oggetti e storia dell’Alto Adige, una terra che ha subito l’influenza di due dittature – il fascismo e il nazionalsocialismo. Alla luce dell’ascesa globale dei movimenti nazionalisti e populisti, un’analisi critica di questi ultimi è essenziale.

Nel 1525, la guerra dei contadini sconvolse la Germania, la Svizzera e il Tirolo. La mostra dà voce e volto a quel periodo turbolento ma ricco di fascino mettendo in primo piano non il campo di battaglia bensì l’osteria in quanto crocevia di classi sociali e crogiolo di chiacchiere e opinioni. Sette saggi raccolti in un volume a corredo della mostra riprendono tale approccio. I saggi analizzano la società divisa in classi e il disagio sociale nel Tirolo dell’epoca che alimentava la voglia di riscatto dei meno abbienti e fanno luce sugli eventi locali che scatenarono la rivolta a Bressanone e Novacella. La pubblicazione, inoltre, approfondisce la posizione delle donne nella società e il ruolo che ebbero nella rivolta pamphlet e volantini, restituisce l’atmosfera che regnava nelle osterie e ritrae osti, ostesse e gli avventori delle trattorie rurali.

Quando il potere politico minacciava la libertà e i diritti di una minoranza culturale o religiosa, in passato spesso si fuggiva lungo percorsi montani verso regioni più sicure, oppure si riparava sulle montagne che diventavano “terra d’esilio naturale”. Nel corso degli ultimi 500 anni e fino alla nostra era digitale, le cose non sono cambiate. Nella mostra, riproduzioni e fotografie illustrano le vie di fuga scelte da Michael Gaismair e dal suo esercito nel 1525/26 così come altri percorsi più recenti, che si riferiscono al Novecento e al nostro secolo. Le immagini sono raggruppate in due zone geografiche: i percorsi a ovest di Brunico sono illustrati al Museo della fotografia di montagna LUMEN, a Plan de Corones, e riguardano il cantone dei Grigioni, la val Badia e la zona di Padova, i monti del Karwendel, i Pirenei e le Alpi Occidentali; le immagini relative all’area a est di Brunico, che comprende la Zillertal, Salisburgo e il Tirolo orientale, il passo Krimmler Tauern, il massiccio Strandzha e il Kurdistan, sono esposte al Museo Burg Heinfels.

Quando il potere politico minacciava la libertà e i diritti di una minoranza culturale o religiosa, in passato spesso si fuggiva lungo percorsi montani verso regioni più sicure, oppure si riparava sulle montagne che diventavano “terra d’esilio naturale”. Nel corso degli ultimi 500 anni e fino alla nostra era digitale, le cose non sono cambiate. Nella mostra, riproduzioni e fotografie illustrano le vie di fuga scelte da Michael Gaismair e dal suo esercito nel 1525/26 così come altri percorsi più recenti, che si riferiscono al Novecento e al nostro secolo. Le immagini sono raggruppate in due zone geografiche: i percorsi a ovest di Brunico sono illustrati al Museo della fotografia di montagna LUMEN, a Plan de Corones, e riguardano il cantone dei Grigioni, la val Badia e la zona di Padova, i monti del Karwendel, i Pirenei e le Alpi Occidentali; le immagini relative all’area a est di Brunico, che comprende la Zillertal, Salisburgo e il Tirolo orientale, il passo Krimmler Tauern, il massiccio Strandzha e il Kurdistan, sono esposte al Museo Burg Heinfels.

L’Abbazia di Novacella fu uno dei luoghi principali della rivolta del 1525, in cui migliaia di contadini e cittadini tirolesi protestarono contro gli alti tributi imposti dai signori fondiari ecclesiastici e altri disagi. A metà maggio del 1525, il monastero fu saccheggiato dai ribelli per diversi giorni. Michael Gaismair, eletto leader dei contadini a Novacella, vi presentò una prima serie di richieste per il miglioramento delle condizioni sociali, economiche e religiose. La mostra allestita al Castel Sant’Angelo di Novacella racconta la storia degli eventi del 1525 attraverso pannelli esplicativi, installazioni e postazioni video. Inoltre, una sezione integrativa, allestita nel Museo abbaziale, sarà dedicata alle sfide che le aziende agricole, compresa la stessa Abbazia di Novacella, devono affrontare ai giorni nostri.

Saranno trattati gli avvenimenti storici di 500 anni fa e analizzati gli aspetti cruciali della vita sociale e politica nell’epicentro degli eventi, prima e durante la guerra contadina, presentandoli in modo chiaro e comprensibile alla più ampia fascia auspicabile di pubblico. Le molteplici cause della guerra stessa saranno passate in rassegna attraverso documenti e fondi d’archivio, apparati testuali e reperti storici, al fine di una maggiore consapevolezza sulla complessità dei reali accadimenti e di metterne in luce gli aspetti finora meno approfonditi.

Da settembre 2025 una seconda sezione della mostra sarà dedicata alle opere contemporanee degli artisti Johannes e Robert Bosisio e illustrerà gli aspetti compositi della crisi di quel tempo, nonché le modalità di gestione e superamento degli effetti, trasposti dall’epoca intorno al 1500 al qui e ora.

La storia di quasi 500 anni degli Hutteriti, scacciati dal Tirolo nel XVI secolo, è quella di una minoranza emarginata e perseguitata a causa delle sue idee religiose e della sua organizzazione comunitaria. L’attenzione si concentra anche sulla pluralità e sull’apertura alle idee nuove. Gli insegnamenti degli anabattisti erano molto popolari in Tirolo, così come a Chiusa. Uno dei più importanti predicatori e leader religiosi degli Hutteriti, Peter Walpot, era originario di Chiusa. D’altra parte, gli hutteriti furono soggetti a una spietata persecuzione, come dimostrano anche esempi importanti di Chiusa. Jakob Huter, nato nei pressi di San Lorenzo, assunse presto la guida degli anabattisti del Tirolo e organizzò la vita comunitaria. Nel XVI secolo gli anabattisti si rifugiarono nella tollerante Moravia. Iniziò un periodo di prosperità. Dal XVII secolo in poi, dovettero spostarsi varie volte fino a raggiungere il Nord America. Qui, nonostante alcune crisi, riuscirono a mantenere la loro fede e una comunità ben funzionante fino ai giorni nostri.

La mostra “Gli Hutteriti. Una ricerca a Chiusa” viene affiancata da una mostra temporanea parallela allestita anch’essa nelle sale del Museo Civico di Chiusa. Si tratta di una mostra d’arte contemporanea di artisti/artiste della nostra zona appartenenti al gruppo UNIKA. Le loro opere, prevalentemente dipinti e sculture, avranno un comune denominatore: la pace. PESC è il titolo in lingua ladina che significa PACE.

Il calendario dell’Associazione musei altoatesini ritrae dodici oggetti che fanno riferimento al tema della giustizia sociale. Dal distributore automatico di preservativi al pantalone da montagna per donna, dalla veste battesimale del missionario Luis Lintner alle figure di mendicanti intagliate nel legno, gli oggetti rispecchiano la varietà e la peculiarità dei musei dai quali provengono. Testimoni di periodi diversi, narrano storie di emarginazione, ingiustizia, povertà ma anche di nuove opportunità, di riscatto e solidarietà nonché della forza insita nell’auto aiuto e nel procedere a piccoli passi. Per una parte del 2025, i musei partecipanti si scambieranno gli oggetti protagonisti del progetto, che saranno inoltre riprodotti su vari supporti cartacei.

Il progetto del Palazzo della Magnifica Comunità mira a sensibilizzare i cittadini dell’Euregio sulle riflessioni ambientali, economiche e sociali, che la crisi climatica ha avviato sul territorio della Val di Fiemme: un ambiente ricoperto per oltre il 60% da boschi e gestito da una Comunità che da questa risorsa ricava gran parte del proprio benessere. I documenti d’archivio, gli studi di pianificazione forestale e l’esperienza nel campo della gestione paesaggistica, saranno le basi per raccontare la possibilità di ripensarsi e di organizzarsi per preservare l’integrità e la ricchezza del proprio territorio naturale. Una mostra allestita a Cavalese e un canale podcast, avranno il compito di narrare l’operato dell’ente fiemmese e il dibattito avviato a seguito degli effetti della tempesta Vaia. L’offerta sarà completata da alcuni percorsi di educazione al paesaggio, da una serie di escursioni, da conferenze e dalla proiezione di un documentario tematico.

Il Museo etnografico trentino San Michele – METS ha sviluppato un approfondimento relativo al ruolo di alcune calamità naturali e disastri nell’ambito del complesso processo di trasformazione delle comunità nelle aree colpite. Il progetto “El an de la brentana” ha visto la realizzazione di una ricerca, tramite interviste, mirata a cogliere testimonianze personali, relative agli eventi catastrofici e calamitosi sia di tipo naturale, che doloso. Gli eventi presi in esame sono: la brentana (alluvione, esondazione…) del ’66 a Strigno, la frana di Zambana Vecchia a partire dal 7 agosto del 1955, gli eventi calamitosi di Ischiazza durante l’alluvione del 1966, il disastro di Stava nel 19 luglio 1985 e la frana di Dimaro tra il 29 e il 30 novembre 2018, durante la tempesta Vaia. La ricerca ha dato origine a 7 podcast che saranno raggiungibili e ascoltabili nel sito del Museo a partire dal 10 ottobre 2025.

Il Museo Diocesano Tridentino custodisce la pala di Francesco Verla commissionata da Girolamo Brezio Stellimauro, medico e letterato, esponente di spicco della corte clesiana, autore della Historia belli rustici contra civitatem tridentinam gesti, la cronaca dell’insurrezione contadina che nel 1525 sconvolse il principato tridentino minacciando seriamente il potere vescovile. Partendo da quest’opera, il museo organizza una mostra interdisciplinare sui temi collegati alle guerre contadine del 1525. Attraverso l’esposizione di opere di diversa tipologia – armi e armature, stampe, documenti d’epoca, dipinti e oggetti suntuari –, la rassegna offre una ricostruzione puntuale degli eventi: dai fattori storico-culturali-religiosi scatenanti, alle reazioni dei diversi ceti sociali coinvolti, dalla gestione „mediatica“ delle notizie da parte del ceto dirigente trentino-tirolese e dei rivoltosi, agli esiti della feroce repressione attuata dalle autorità.

Tecnologia, studio, empirismo, pratica, manualità costituiranno gli ingredienti di un viaggio alla scoperta di come “l’uomo pretecnologico” abbia affrontato le sfide del vivere quotidiano (dalla conoscenza, alla sopravvivenza, al benessere). La mostra fornirà i principali elementi per cogliere l’ambivalenza delle tecnologie, alla base dell’emancipazione delle masse da un lato, funzionali al dominio dall’altro.

L’attuale crisi climatica sulle Alpi sta determinando profonde modificazioni sulla flora e sul paesaggio di vaste porzioni dell’Euregio, a cui si aggiunge l’azione combinata dell’uomo. Obiettivo del progetto è innanzitutto quello di studiare, attraverso il lavoro di ricerca e monitoraggio sul campo, il cambiamento del paesaggio e dell’uso del suolo e le conseguenze sulle piante superiori spontanee, autoctone e naturalizzate.

I risultati degli studi verranno trasferiti a un pubblico vasto, e non solo di addetti ai lavori, grazie ad una serie di iniziative come la realizzazione di un cortometraggio originale, la programmazione di una rassegna di proiezioni a tema con ospiti ed esperti, tra Rovereto, Bolzano e le Dolomiti, un ciclo di appuntamenti divulgativi ad Innsbruck, e incontri e laboratori per le scuole. Il progetto prevede un focus sul bosco, a cura del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, con la realizzazione di un’esposizione a pannelli, di un podcast e di alcuni eventi (progetto 25).

Le collezioni dei musei presenti in Tirolo, Sudtirolo e Trentino comprendono nuclei importanti di materiali legati all’esperienza coloniale italiana in Etiopia, Somalia, Eritrea e Libia. Le modalità di conservazione e valorizzazione di questo patrimonio sono oggetto di un dibattito che in altre nazioni europee ha raggiunto un grado di approfondimento che ancora manca in Italia. Il progetto intende mappare le collezioni presenti in area euro-regionale e avviare una fase di studio e confronto per ribaltare l’approccio a questi beni con l’intento di de-colonizzarli, offrendo punti di vista “altri”, superando le categorie culturali, linguistiche e di genere.

Il progetto prevede momenti di formazione, la realizzazione di una mostra temporanea e la produzione di un catalogo delle collezioni coloniali presenti in regione.

Il progetto prende spunto dalle motivazioni dalle rivolte contadine del 1525 per raccontare la disperazione o la speranza di alcuni popoli del Pianeta, chiamati a confrontarsi con la guerra per ragioni di confine, di possesso o per cause legate alla povertà e alla mancanza di diritti essenziali. Si tratta spesso di terre di confine e di assenza di diritti. Eppure, luoghi abitati da popoli che cercano un futuro uscendo dagli schemi rigidi dell’identità, mescolando esperienze, idee e linguaggio. Popoli che cercano in una nuova percezione del “confine” gli strumenti per costruire la Pace e per superare la guerra che li affligge. Per affrontare queste tematiche verranno utilizzati diversi linguaggi (mostra fotografica, incontri, visite guidate, proiezioni di video, performance artistiche) che metteranno in dialogo i forti Austroungarici presenti sul Monte Brione lungo il Sentiero della Pace che ripercorre il confine tra regno d’Italia e Impero Austroungarico nella Prima guerra mondiale.